贵大新闻网讯(物理学院)近期,贵州大学物理学院天文团队张立云教授课题组与中国科学院国家天文台、上海天文台等多家单位合作,依托“中国天眼”——500米口径球面射电望远镜(FAST),在球状星团M2、M13和M15中开展深度脉冲星搜寻研究,成功发现6颗新脉冲星。该系列研究成果共发表4篇论文,先后发表于国际权威学术期刊The Astrophysical Journal和Research in Astronomy and Astrophysics。

球状星团由数十万至数百万颗恒星组成,其核心恒星密度可达太阳附近的数万倍,是记录宇宙早期演化的“时间胶囊”。脉冲星是高速自转的中子星,能够发出周期性的射电脉冲信号,被誉为宇宙中最精确的“天体时钟”。研究球状星团中的脉冲星,有助于揭示其形成与演化机制,并探测星团内部的引力势、磁场分布、星际介质特性等。FAST的高灵敏度为发现更多潜藏脉冲星提供了独特优势。

FAST位于贵州省平塘县,是世界上口径最大、灵敏度最高的单口径射电望远镜。自2016年启用以来,FAST在脉冲星探测、快速射电暴和星际介质研究等方面取得多项突破。截至10月12日,FAST发现的新脉冲星数量已达1152颗,远超同一时期国际其他望远镜发现数量总和,“十四五”期间还产出一批具有国际影响力的重大原创成果,推动中国射电天文研究实现从跟跑到领跑的跨越,彰显国家对基础科学的长期战略投入。

在FAST这一国家大科学装置助力我国射电天文发展的进程中,贵州大学发挥了重要作用。贵州大学物理学院依托FAST开展前沿科研,展现出在天文领域的持续积累与扎实基础;通过深度参与相关研究,为我国射电天文发展贡献力量,也践行了高校服务国家大科学装置、助力重大科技设施发挥效能的责任。

系列工作一:球状星团M2中脉冲星的深度搜寻和高精度计时

研究团队利用FAST在球状星团M2(NGC 7089)中发现了两颗新的毫秒脉冲双星--M2F和M2G。其中,M2F的伴星为一颗白矮星,轨道周期约为3.6天;M2G则是一颗罕见的“黑寡妇”类脉冲星系统,轨道周期仅约3小时。此外,团队基于哈勃空间望远镜数据首次识别出M2C的光学对应体,并通过双星演化模拟发现,M2C的伴星是目前已知球状星团脉冲星双星中最年轻的伴星之一,年龄仅约一千万年。团队还首次研究了M2中脉冲星M2的星际闪烁特性(见图1),并首次获得了在该星团方向和距离上的法拉第自旋量测量。

研究团队首次建立M2已知脉冲星“相位连接”计时模型,通过贝叶斯分析高精度测得脉冲星双星后开普勒轨道参数;在M2A、M2E双星系统中,测量到广义相对论框架下的轨道近日点进动,算得双星总质量分别为1.75、1.80个太阳质量。此外,利用M2中脉冲星自转周期导数限定星团引力势分布,结果为星团星体速度弥散的最新测量提供了有力支持。

图1:脉冲星M2C的闪烁动态谱(上),动态谱的自相关函数分析(中)以及动态谱的二次谱(下)

系列工作二:球状星团M13中新增两颗闪烁增强的暗弱毫秒脉冲双星

研究团队通过优化常规的脉冲星加速搜索方法,对2018年至2025年FAST球状星团M13的84次观测数据进行深度搜寻,并发现两颗此前未被探测到的毫秒脉冲双星--M13G与M13H。其中,M13G自转周期仅4.32毫秒,伴星质量约为太阳的1%,属于典型的“黑寡妇”蜘蛛脉冲星系统;另一颗M13H信号极其微弱,仅在84次观测中被探测到2次,且呈现显著的轨道加速度,目前仍无法完整揭示其完整的轨道特性。通过对M13G进行计时分析(见图2),发现它是M13中距离星团中心投影角距离最大的脉冲星;目前未观测到掩食现象,这表明该系统可能处于低轨道倾角状态。

这两颗脉冲星仅在星际闪烁增强阶段被探测到,整体探测率显著低于M13中的其他脉冲星。星际介质会调制脉冲星信号强度,使其辐射仅在偶然的“闪烁增强”时刻短暂跃出噪声背景。正是星际闪烁效应,短暂“照亮”了这些潜藏的宇宙灯塔。

图2:M13G的平均脉冲轮廓(左)和计时残差结果(右)

系列工作三:快速折叠算法揭示球状星团M13中独特双星

研究团队基于FAST观测数据,采用快速折叠算法(Fast Folding Algorithm,FFA)对30个球状星团进行了系统性再搜索,覆盖了包含93颗已知脉冲星的16个星团及14个此前尚未发现脉冲星的星团。此项工作中,大多数已知脉冲星均被成功重新探测到,未被探测到的5颗脉冲星包括1颗暗弱的孤立脉冲星和4颗存在显著轨道加速度的双星系统。

此外,团队新发现一颗毫秒脉冲双星--M13I(或称PSR J1641+3627I),并基于6年跨度的FAST观测数据获得其相位连接计时解。M13I的自转周期为6.37毫秒,轨道周期18.23天,轨道偏心率0.064,伴星质量约为0.54太阳质量,符合脉冲星--氦白矮星双星模型。M13I的轨道周期和轨道偏心率明显高于该星团内其他脉冲星(见图3),为理解球状星团中脉冲星双星系统的形成与演化提供了重要观测样本。相比传统快速傅里叶变换(FFT)方法,FFA算法在本次数据中对M13I的探测率达17.9%,高于FFT的10.3%,显示出对弱信号的更高敏感度,表明FFA算法在未来暗弱脉冲星搜寻中的应用潜力。

图3:球状星团脉冲双星轨道周期与偏心率关系图

系列工作四:功率谱叠加揭示球状星团M15中隐藏的脉冲星

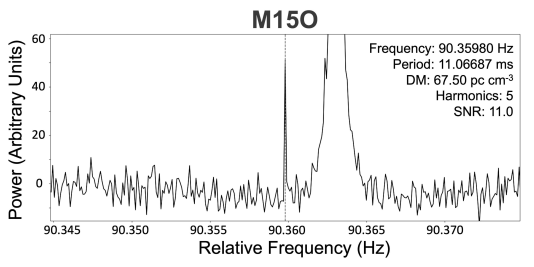

研究团队利用“功率谱叠加”方法,成功识别出隐藏在已知信号谐波中的新毫秒脉冲星M15O(或称PSR J2129+1210O),其自转周期约为11.06687 ms。M15O发现的关键在于功率谱的分析,因其自转周期非常接近先前已知的脉冲星M15A的10次谐波(约11.06647 ms),这使得M15O多年前已出现在数据处理结果中但是一直被遗漏。在叠加了约44小时的FAST观测数据后得到的功率谱中,它和M15A的谐波信号有明显的区别(见图4),M15O的信噪比(约为11)远低于M15A。根据计时结果,M15O的位置与星团中心的投影距离为仅0.37角秒,这使得M15O可能是该星团所有已知脉冲星中距离中心最近的一颗。

来自德国马克斯・普朗克射电天文学研究所的Paulo C. C. Freire教授在评论中指出,这项研究的意义在于该脉冲星有望成为验证中等质量黑洞存在的重要探针;观测结果显示其受附近未知天体引力场的强烈拉扯,这为探寻黑洞带来了希望。

图4:M15O功率谱图

上述研究是贵州大学物理学院与中国科学院国家天文台、中国科学院上海天文台、北京师范大学、重庆邮电大学、西南科技大学、中国科学院云南天文台等单位合作完成。研究获得科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金、国家SKA专项、云南省国际超新星研究重点实验室开放课题等项目资助,同时依托贵州大学物理学院、省部共建公共大数据国家重点实验室、贵安新区科创产业发展有限公司、贵安超级计算中心及贵州算家计算服务有限公司提供算力支持。

此前,张立云教授团队与中国科学院国家天文台、贵州射电天文台合作,利用“中国天眼”,在球状星团NGC 6517内新发现8颗暗弱的孤立毫秒脉冲星。这些新发现的脉冲星被命名为J1801–0857K-R或NGC 6517K-R,相关科研成果已在SCI一区、自然指数期刊《天体物理学快报》发表。被美国天文学会评为亮点工作。

编辑:尹梓熹 杨微

责编:李旭锋

编审:姚作舟