编前语:立德树人奋进担当,教育脱贫托举希望。在贵州这片奋发赶超的土地上,广大教师和教育工作者守教育报国初心、担筑梦育人使命,在为全面建成小康社会、建设特色教育强省努力奋斗着。在我国第36个教师节来临之际,为充分展现一线教育工作的奋斗风采,贵州日报当代融媒体特推出“教师节·我们的老师”系列人物报道,敬请关注。

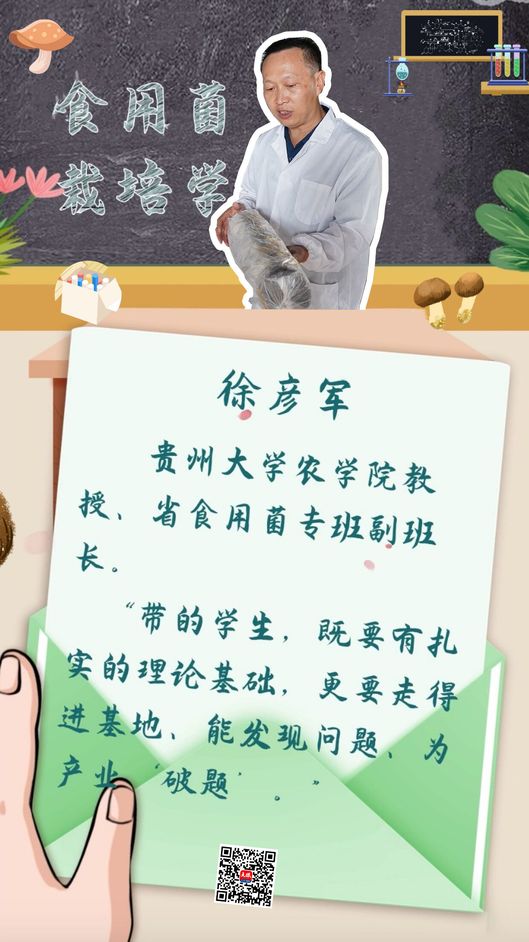

人物名片:徐彦军,贵州大学农学院教授、省食用菌专班副班长

“爸爸的鞋子,为什么总沾满了泥?”“为什么一年有半年爸爸都不着家?”“农村有什么魅力,让爸爸一直待在那里?”

今年7月,对这些问题,贵州大学农学院教授、省食用菌专班副班长徐彦军的女儿徐昕然终于找到了答案。

说起种植食用菌,徐彦军话总会变多

培养料配方筛选、灭菌接种、林下发菌……7月,徐昕然跟随父亲,一同到普安和晴隆两地帮助当地农民种植食用菌,体验了一次别样的“大学生社会实践”。

自2019年,贵州大学食用菌团队成立以来,徐彦军的实验室就从教学楼搬到了田间地头。徐彦军总把一句话挂在嘴边:“哪里有技术难题,哪里就是我的实验室。”

徐彦军在贞丰县指导大球盖菇种植

徐彦军的时间总是对半开的。一年中一半在学校,作为贵大服务农村产业革命专家团中食用菌团队的负责人,教授食用菌栽培学;一半在农村,为产业扶贫提供技术支撑,被当地菇农亲切地称作“徐蘑菇”“蘑菇教授”。

7月30日到8月3日,徐彦军带着贵州大学林下菌“明白卡”学生团队深入普安县,在那里的食用菌基地开展了一场生动的实训课。徐彦军带学生,既要有扎实的理论基础,更要走得进基地、能发现问题、为产业“破题”。

徐彦军在织金县培训竹荪覆土养菌期管理技术

4月以来,徐彦军带领贵大食用菌团队为来自纳雍、威宁、赫章等6个“9+3”贫困县(区)的菇农,进行了持续5周的理论与实操培训,累计培训1590人次。食用菌“从无到有”每个阶段、每个步骤、每个诀窍,徐彦军都倾囊相授。

徐彦军说,贵州食用菌产业发展“起步太晚”。2005年,贵州的食用菌仅是蔬菜产业的单品之一,种植品种单一,专业技术人员匮乏。作为当时为数不多的专业技术人员,补长短板,成为了徐彦军肩负的责任。

疫情期间,徐彦军在赫章县培训菇农香菇种植技术

以农作物秸秆栽培食用菌为突破口,15年来,徐彦军与贵州大学的食用菌科研人员,一步一个脚印,走遍了印江、毕节、织金、黔西、三都、长顺、贞丰、晴隆、普安、道真,所到之处,菇农们种出的食用菌,从仅有的平菇到琳琅满目的香菇、黑木耳、花菇、杏鲍菇、竹荪……成效喜人!

产业要发展,人才保障是关键。立足破解贵州食用菌产业发展难题,徐彦军一直努力引导学生从基础研究入手,将理论与实践紧密结合,培养能胜任食用菌生产与经营、推广与应用、教学与科研、规划与设计、开发与管理的高素质专业人才。

如今,随着贵州食用菌产业的不断发展,贵州大学食用菌团队也逐渐壮大——13位正教授、23位博士纷纷加入团队,成立了菌物资源分类及野生菌保育小分队、良种繁育小分队、大宗食用菌高效栽培小分队等5个食用菌“小分队”,为战胜贫困贡献科研智慧。

起初,学校实验室缺少器材,徐彦军就将自家冰箱(左)抬到了实验室

哪里有技术难题,哪里就能看见贵州大学食用菌“小分队”的身影。

在三都,曾经的木材厂老板,如今的贵州永兴农业董事长陈金棒,在徐彦军的帮助下,用木材边角料种出了2500亩香菇,带动当地1608户贫困户增收;

在织金,团队与当地农业部门联合攻关,研发出“红托竹荪发酵料熟料菌棒脱袋覆土栽培技术”,使林下经济亩产值新增3.5万余元;

在纳雍,5月,团队成功帮助纳雍县寨乐镇控制住了红托竹荪“黄水病”。田风华博士还首次成功分离出“黄水病”病原菌菌株,在李玉院士帮助下,还对病原菌菌株进行了鉴定和重新命名……

今年,贵州大学食用菌产业团队共赴全省16个区(县)开技术服务展42次,建立食用菌帮扶示范基地28个,带动556户农户,实现户均增收2万元以上。

“贵州山多、森林覆盖率高、气候凉爽,具备了打造优良夏菇生产基地的先天优势。”徐彦军认为,持续为食用菌产业输入高素质人才、优良菌种选育及保供、速生菌材林建设、加工企业培育及加工产品研发将成为贵州食用菌产业高质量发展的关键。

2019年,贵州食用菌种植规模30.9亿棒(万亩),产量达到113.8万吨,实现产值135.9亿元,带动17.8万贫困人口增收。“蘑菇产业香不香,就要看种植户的腰包鼓不鼓。”徐彦军相信,再经过两年发展,贵州一定会成为全国食用菌强省。

原文链接:http://jgz.app.todayguizhou.com/news/news-news_detail-news_id-11515115374483.html

记者 赖盈盈

刊发时间:2020年9月8日