亲授专家陈卓:贵州大学教授、博士生导师,国家重点领域创新团队贵州大学绿色农药与农业生物工程教育部重点实验室核心成员。

主要从事茶树、水稻等粮经作物病害发生流行机制、新农药作用机制的研究,以及茶树和水稻病虫害生态调控研究与示范推广工作。先后获国家科技进步奖二等奖、贵州省科技进步奖一等奖、教育部科技进步奖一等奖。

我:“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”,古诗这样描写,是不是说,青蛙本来就和稻田是“闺蜜”,所以我们才在田里养青蛙?

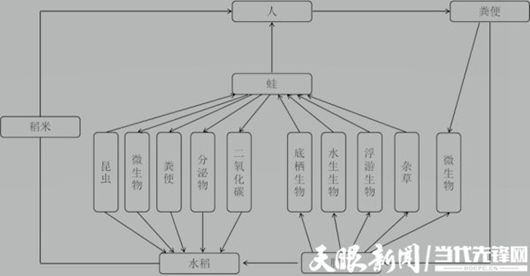

陈卓:确切地说,青蛙和稻田是互惠互利的“好朋友”,稻田养蛙也会形成一个互惠互利的系统。

自古以来,我国老百姓就将青蛙作为稻田的“植保卫士”。蛙可捕食如稻蝗、蚱蜢、叶蝉、稻飞虱、稻象甲、粘虫、大地老虎、二化螟和灰种蝇等对农作物有害的昆虫。

蛙的生存活动,可疏松土壤、降低土壤容重、增加土壤孔隙度,进而改善土壤结构,促进水稻根系呼吸,利于根系养分吸收。

蛙的活动利于老叶、枯叶脱落,改善水稻基部通风环境,降低水稻纹枯病等水稻病害的发生率。

一定密度的饲养,蛙还可通过踩踏和跳跃活动能有效抑制部分种类的杂草。

稻蛙复合种养的稻田,土壤微生物数量及活度、酸性磷酸酶活性均显著增加,促进难溶性磷的转化与利用,稻田土壤肥力水平显著提高。

此外,蛙粪含有丰富的氮磷钾,为水稻生长提供肥料养分。

我:是不是所有的稻田都适合稻蛙复合种养?

陈卓:还是有讲究的。环境安静、水源充足的稻田最合适。

便于围栏围网,且水质符合淡水养殖用水水质标准,不能有生物污水、农田废水等污染水源,这样的稻田,才适合稻蛙复合种养。

我:这么说来,稻蛙复合种养基地建设也不是“原生态”就行的,应该有些要求吧?

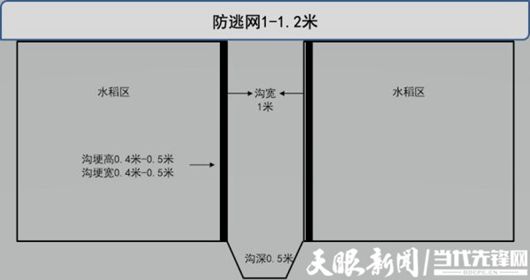

陈卓:是的。需要设置蛙的栖息地和防护网。

面积设置为:80%的面积种植水稻;10%的面积种植万寿菊、除虫菊、格桑花、芝麻等蜜源植物以及香根草等诱集植物或经果菜作物,也可用于布置食台、安置诱虫灯;20%的面积为蛙建设水沟和坑凼,便于蛙的饲养和栖息。

蛙的天敌多,有蛇、鸟、鼠等;同时,蛙善于攀爬和跳跃——为防止天敌的捕食和自身的逃逸,需在加固稻田田埂,稻田四周要用坚固材料做桩。

利用聚乙烯网进行围网,围网高度1.0-1.2米,地下埋入10厘米,网片下部围40厘米高度的塑料膜、铁片,防止鼠、蛇等小动物破坏围网。

同时,稻田的进出水口采用铁丝网安置拦蛙栅。在稻田上方2米,平挂防鸟网。待蛙生长重量至30克左右,可取掉天网。天网也可用驱鸟器替代。

我:那么,稻田周边的植物,是“管他的”呢,还是“要管他”?

陈卓:要管,一定要管!不能“养儿不教”。

我们需要在稻田周边种植蜜源植物和诱集植物。

蜜源植物:田埂可种植万寿菊、除虫菊、格桑花、芝麻、向日葵等蜜源植物,可为稻田天敌提供食物来源、增加稻田天敌的种群数量,也能为蛙提供栖息的场所。

诱集植物:田埂种植香根草作为二化螟的诱集植物。种植间距可按5至10米一丛的密度。

我:都有些什么品种的蛙可以养在田里?我们有没有“挑三拣四”的余地?

陈卓:当然有啦!稻蛙复合种养可选择美国青蛙、虎纹蛙、沼蛙、黑斑蛙、古巴牛蛙等。但是,当前贵州、湖南、四川等地主要推广黑斑蛙。

我:水稻品种选择和栽种方式有要求吗?

陈卓:是的,我们需要选择对病虫害抗性、株型紧凑的水稻品种。

在抗病虫特性方面,尤其要重视对病害的抗性选择;亩栽种密度为9000至12000丛;栽培采用水稻宽窄行标准化栽培技术。

我:投放蛙宝宝时,有哪些注意事项?

陈卓:投放密度可设置为每亩10000只至15000只。

幼蛙放养前,采用每亩100公斤生石灰对稻田消毒,清除病源,并去除自然条件下的蛙类等野生动物。

放养前10至15天,水稻移栽定植,每块田选择大小规格一致、无病健壮的蛙苗。

幼蛙下田时,用食盐水或高锰酸钾溶液浸洗10分钟。

蛙苗投放密度由稻田生态系统构成、稻田综合产值构成比(综合稻与蛙的经济效益)等因素决定。